前回は「複合拍子」を解説しました。

今回は「混合拍子」を解説します。

混合拍子は、変拍子とも言います。

混合拍子とは、2つ以上の単純拍子を合体させた拍子のことです。

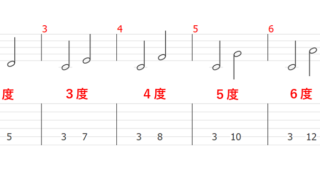

2拍子と3拍子を合体させたら、「5拍子」になります。

3拍子と4拍子を合体させたら、「7拍子」になります。

単純拍子の数字を足していくだけです。

数字を足せばできてしまう混合拍子は、「5拍子」、「7拍子」、「11拍子」、「13拍子」など、

作ろうと思えばいくらでも作ることができます。

今回は、よく使用される「5拍子」と「7拍子」を解説します。

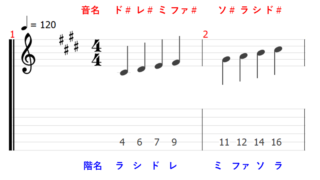

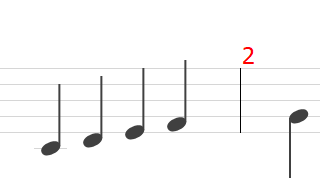

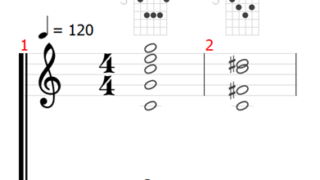

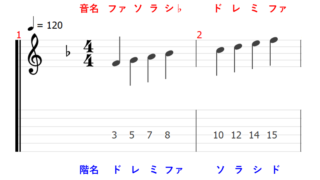

こちらは「4分の5拍子」と言います。

基準になる1拍の音の長さは、4分音符1個分です。

1つの小節の中に、4分音符が5個入っています。

「1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、、、」とカウントします。

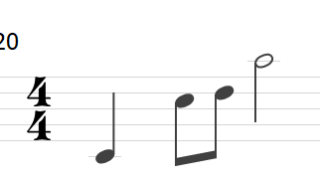

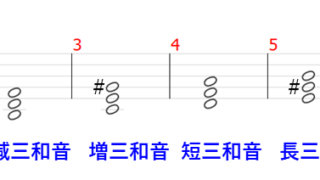

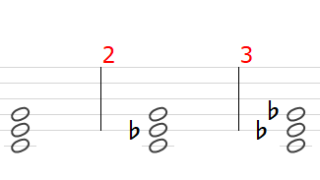

こちらは「4分の7拍子」と言います。

基準になる1拍の音の長さは、4分音符1個分です。

1つの小節の中に、4分音符が7個入っています。

「1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、、、」とカウントします。

混合拍子は、意外とCMの曲などによく使われています。

ちなみに、パートごとにちがう拍子で演奏することを「ポリリズム」と言います。

Aさんは3拍子で演奏しているけど、Bさんは4拍子で演奏している状態です。

ポリリズムはアフリカやインドの民族音楽やクラシックなどにも使われています。

間奏などでこのポリリズムを使ってみると、曲の雰囲気を変化させることができるので、

たまに取り入れてみると面白いかもしれません。

コメント