基礎編4で、#や♭がついた場合、音程はどうなるかを解説しました。

#や♭がついても、1度は1度、6度は6度という風に、音程は変わりませんでしたね。

しかし明らかに響きはちがいますよね。

実は、この派生音(#や♭がついた音のこと)がある場合の音程を言い表す言葉があります。

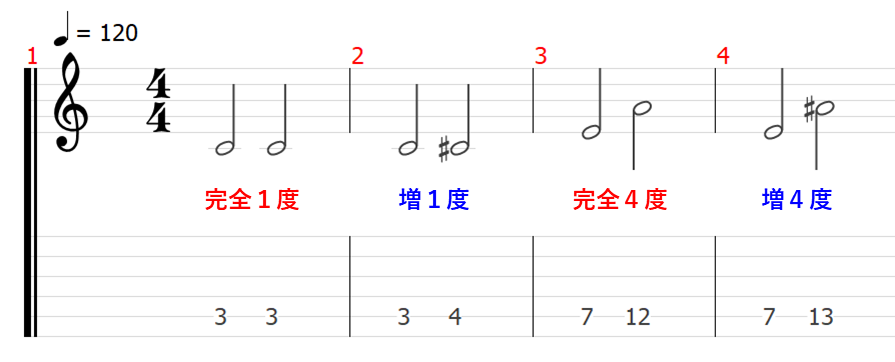

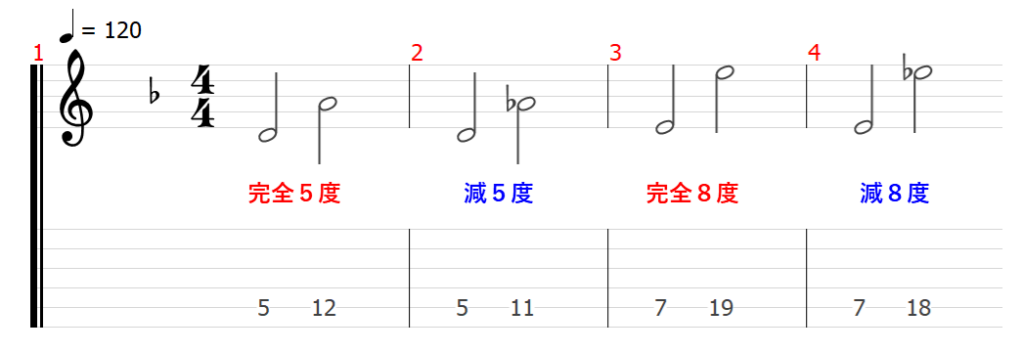

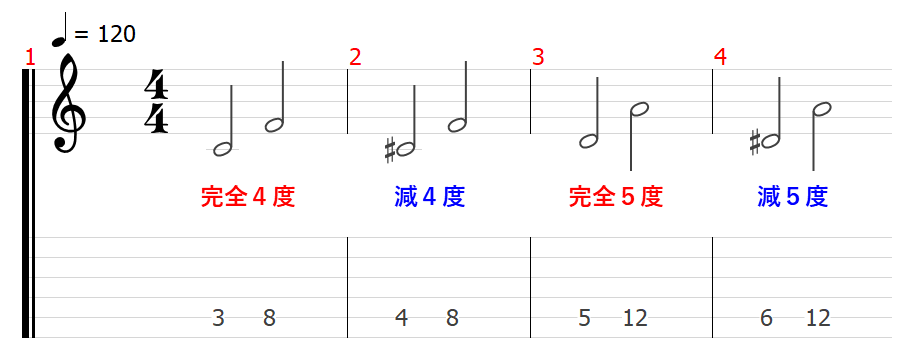

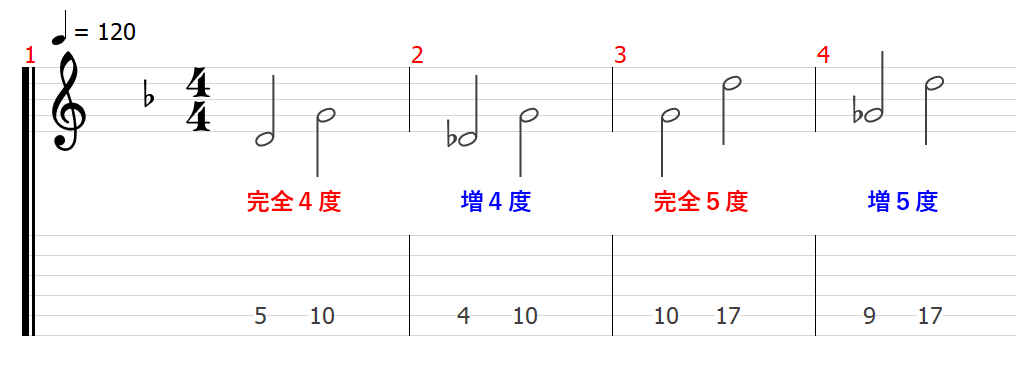

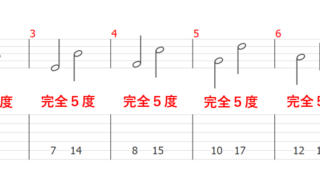

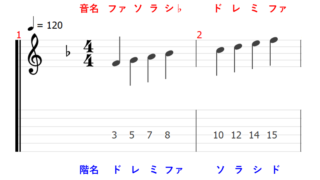

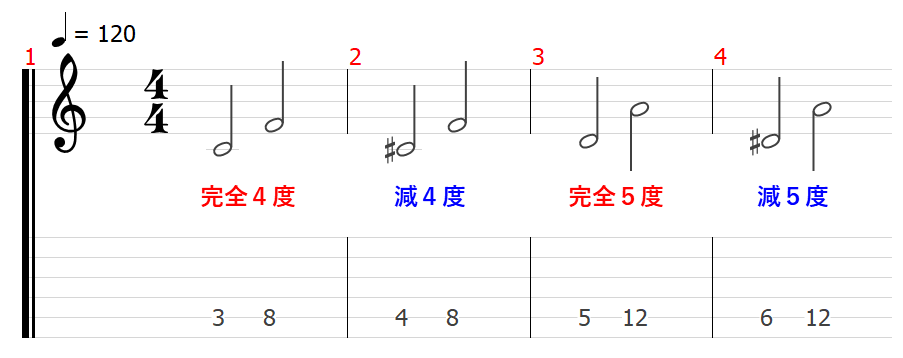

上段が五線譜、下段がTab譜です。

#がついた場合、その音は半音高くなるので、音程は「半音」広くなります。

Tab譜を見るとフレット数がひとつ増えていますね。

このとき、「増」を頭につけます。

♭がついた場合、その音は半音低くなるので、音程は「半音」せまくなります。

Tab譜を見るとフレット数がひとつ減っていますね。

このとき、「減」を頭につけます。

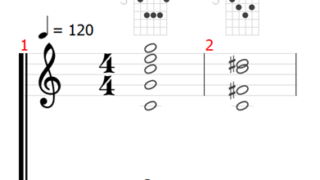

こちらの場合は、1つ目の音に#と♭がついていますね。

#がついた場合、その音は半音高くなるので、音程は「半音」せまくなります。

Tab譜を見るとフレット数がひとつ減っていますね。

このとき、「減」を頭につけます。

♭がついた場合、その音は半音低くなるので、音程は「半音」広くなります。

Tab譜を見るとフレット数がひとつ増えていますね。

このとき、「増」を頭につけます。

※1度のときは、1つ目が♭であったとしても「増」しかありません。

音程は低い方から度数を数えるので、派生音が1つ目にあっても2つ目にあっても、結局音程は同じだからです。

まとめると、

#や♭がついて、音程が半音広がったら「増」を頭につける。

#や♭がついて、音程が半音狭くなったら「減」を頭につける。

ですね。

#や♭がついたことによって、音程が「半音広がったのか」、「半音せまくなったのか」を見極めて「増」か「減」のどちらをつけるかを考えましょう。

※「長短系」のときは「増」や「減」をつけない場合があります。

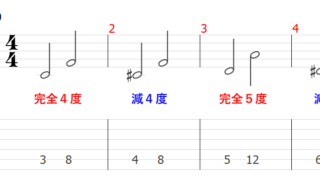

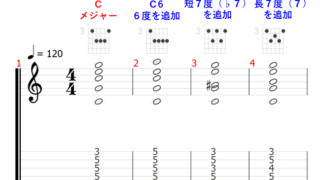

例えばこちらの場合。

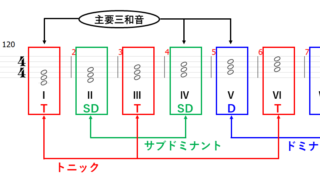

基礎編6で、「長短系」は「全音と半音の数」で「長」をつけるか「短」をつけるかが決まると解説しました。

2度は、全音1個のとき「長2度」、半音1個のとき「短2度」でしたね。

したがって、「ミとファ#」は「増2度」ではなく「長2度」になり、

「ド#とレ」は「減2度」ではなく「短2度」になります。

3度のときも同様です。

もちろん、長短系でも「増」や「減」を使う場合があります。

長3度は、全音2個でした。短3度は全音1個半音1個でした。

「ドとミ#」は、全音2個と半音1個ですね。

この場合は、長3度にも短3度にも当てはまらず、「増3度」になります。

ここまで理解できたら、次は複音程です。

コメント